|

|

| | |

|

| Imsour /tierce photographie

Mathieu Provensal, 2019

Devant la permanence des arts du dessin, la situation s'éclaircit.

Jean-Claude Lemagny

La photographie, sans doute, dérive de la gravure, et fut d'abord un processus d'érosion. Comme les rides des ans sillonnent un visage, image et paysage portent des marques laissées par le temps. Le français, fort commode à ce sujet, a un même mot pour le temps, espace ou durée. La photographie fut inventée en France, et s'avéra sujette au temps qu'il faisait. L'espace, le paysage, est structuré par la lumière, et l'orientation du regard est directement soumise au climat, cet ancien synonyme de stabilité. Le paysage enseigne qu'on donne du champ au regard en dégageant le sol au pied d'un relief. On crée un plan où se dessine la verticale, où se déchiffre l'ombre. Le paysage est un stabile, mais la terre une balançoire permanente... L'arbre est non seulement le corollaire vertical de la lumière, mais une exaltation du sol que son implantation structure. L'histoire de l'érosion est celle des arbres ; celle aussi des cultures, des forêts défrichées et des coteaux bâtis de murets qui structurent le sol à leur tour. Le mouvement du sol est arrêté par une convention, passée entre la main et l'oeil, et qu'on peut appeler « le pied » (mesure en glaise). Pied de l'arbre, de la colline, pied qui fait défiler aussi le tapis roulant sous le sujet lorsque, par sa visée, celui-ci déclare un paysage. Les séquences de photographies d'Ariadne Breton-Hourcq rejouent la rencontre de ces données, en procédant par le choix d'un site, d'abord, qui suppose la marche à pied, puis le découpage de ce site par l'oeil, qui y décrit un second mouvement, comme si l'élan nécessaire pour arriver jusque-là ne pouvait être arrêté tout d'un coup, mais amorti plutôt, jouant encore sur son aire, son ancrage –il s'agit, dirions-nous, d'aller sur le sol ferme comme si l'on était sur les flots.

Enfin, toujours en écho de ce mouvement, le regard qui s'attarde pendant la prise de vue, sur tel cadre extrait dans le panorama, se laisse distraire plutôt que de fixer la vue.

La gravure procède d'un geste qui se répète ; son dérivé photographique donne la répétion non dans le temps, mais dans une simultanéité telle que tout ce qui outrepasse l'instant de simultanéité, de l'érosion directe, apparaît aussi. Le bougé se propage dans toute l'image.

*****

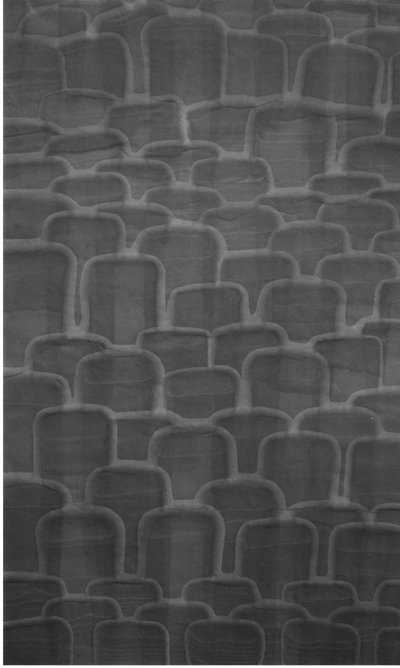

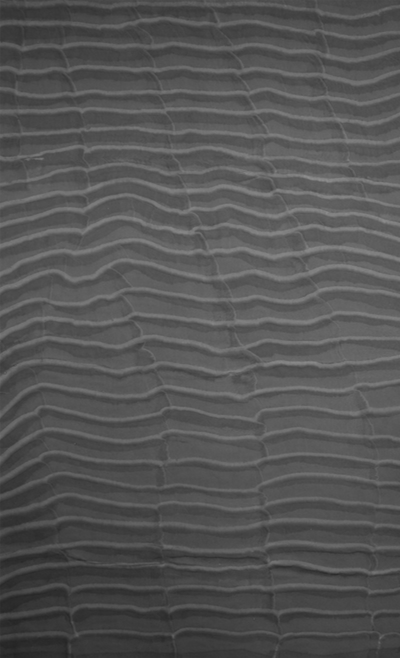

Des écailles, mais de quoi ?

Trois encres d'Ariadne Breton-Hourcq

Mathieu Provensal, 2017

L'alfa emmaille la dune.

C. E. Gadda

Ce que la nature fait, la main ne saurait le faire, mais ce que la main fait, la nature saurait-elle le faire ? La question est là, toute entière –de trouver, dans le geste, dans le matériau, la nécessité qui permettra tel degré de variation, et où. Mais encore, de puiser –où? –l'énergie requise par l'encre et l'eau, le geste, pour que l'ensemble se fixe dans des dimensions voulues. L'animal, par excellence et parmi ceux que la main fit, surpassant les hybrides, serait le dragon. Les dra- gons portent des écailles... Le format, important, haut, semble bien accompagner le développement, la redite, du motif, comme si, selon toute vraisemblance, un sens présidait à sa réalisation, à son déploiement et sa variation. Le comment de la réalisation, nous pouvons en supposer certains aspects, pas tous, mais son inconnu nous convient. Ce pourquoi

les écailles se raccourcissent, accélèrent, ce n'est pas pour l'oeil question de technique, de matière, mais bien l'animation de la zone teintée qui donne une aspérité dans la peau du dessin, ici, et là le repli que formerait, à l'encolure du dragon, son épaule, par exemple. On pourrait synthétiser la chose davantage, parler du relief selon deux cas, qui sont la brisure, d'une part, la continuité d'autre part. Et, de l'un à l'autre, il n'y aurait qu'une nuance dans le rythme, une accélération trop importante, une précipitation trop grande, créant la brisure. Ici, est en jeu la continuité, poussée jusqu'à un certain point, mais pas rompue. Le cerne clair qui dilue la forme d'écaille et lui donne forme pose dans la limite d'une maille sa reconduction tacite, voudrait on dire pour emprunter au vocabulaire administratif, qui a fort à faire avec l'écriture des registres. Ces lignes, finalement, appartiennent, en terme de composition, au genre du registre, du sismographe, enregistrant une ligne après l'autre une attention, mesurant la croissance, l'excroissance et le relâchement de la concentration à mesure que la page est passée, témoignant par là d'un attachement à la calligraphie. La troisième de ces encres diffère cependant des écailles que nous avons dites. C'est que les écailles, du serpent, par exemple, ne sont pas les mêmes en tous les endroits qu'elles recouvrent. Une gorge n'est pas un dos. La tonalité de la composition est d'une nuance plus claire, les verticales dérivent vers la droite, ce que rend sensible leur moindre nombre, et l'importance au premier regard va toute aux parallèles horizontales dont l'image, ici, serait celle de risées, sur l'hypothèse du sable. À chaque fois, quelle que soit la créature, image de son milieu, l'unité du trait forme un ensemble qui la transfigure.

*****

http://fanettemellier.com/project/traces-ariadne-breton-hourcq/

*****

Jean Arrouye, Figures de l'infigurable

in "Tracés", graphiste Fanette Mellier, édition Marraine Ginette, 2008

Dans son recueil de poèmes Denudare (Gallimard, 1973) Pierre Torreilles semble commenter les photographies d'Ariadne Breton-Hourcq :

En ce jardin

De l'incessant oubli

Les mots sont en retrait

Les appeler

Déchire l'évidence.

Car en effet il est difficile de parler de ce « jardin » des souvenirs qu'elle a constitué avec des photographies qui semblent à première vue des paysages. Les considérer comme telles suppose en effet que chacune présente une image du monde dans laquelle des objets particuliers retiennent l'attention, que l'on puisse nommer séparément. Or, dans chacune des trois séries d'images qui composent le livre d'Ariadne Breton-Hourcq, d'une image à la suivante, c'est souvent à peu près le même paysage qui se retrouve et, en raison de ses conditions de prise de vue et de tirage, il est en outre difficile de décider quel est son sujet.

——

Les photographies de la série initiale, Taklamakan, montrent une large étendue plane de terrain dominée par des montagnes. Dans quelques unes des premières images les montagnes apparaissent en entier : les variations de leur hauteur et de leur découpe sur le ciel, ainsi que le plissement et le ravinement de leurs pentes peuvent en conséquence retenir l'attention et faire croire que ces photographies inclinent vers le pittoresque. Cependant sur les photographies suivantes le ciel et la ligne de crêtes ont disparu ; si la raison d'être de ces images était l'apparence des montagnes on ne comprendrait pas que celles-ci soient ainsi découronnées ni que les tirages soient si pâles et si peu contrastés.

L'on se rabat alors vers l'autre composant, le plus vaste, de ces photographies, l'étendue de terrain au pied des montagnes, qui varie dans son apparence d'une image à l'autre, tantôt claire, tantôt parcourue de larges traces sombres horizontales, tantôt apparemment creusée de dépressions emplies d'ombre, tantôt striée en biais par ce qui semble des plissements du sol, tantôt porteuse de buissons, tantôt couverte par endroits de ce qui pourrait être des plaques d'herbe... On ne sait en fait pas de quoi il s'agit car tous ces détails sont vagues, le sol flou et les formes filées, car les photographies ont été prises d'un train en marche dans le Nord-Ouest de la Chine. De sorte que, entre les fluctuations du relief des pentes des montagnes et les incertitudes de l'apparence de la plaine, un seul lieu de l'image se présente au regard avec netteté et constance, la ligne étonnamment droite de séparation de la plaine et des montagnes. Une fois que l'oeil l'a perçue, il la quitte difficilement ; le regard la suit, glisse sur elle et par elle passe d'une image à la suivante. Ainsi s'impose la logique de leur succession ; elles constituent une séquence, un tout dont les parties n'ont pas à être considérées séparément. Ces vues prises par la fenêtre d'un wagon qui roule, images en conséquence distraites et attentives à la fois, cherchent moins à garder le souvenir de spectacles particuliers que celui du déplacement dans un espace lointain, de la traversée d'un paysage inconnaissable, puisqu'on ne s'y arrête pas. Elles sont d'autant plus fidèles à cette proximité vécue et à cet éloignement ressenti qu'elles sont plus semblables les unes aux autres et elles sont d'autant plus représentatives de « cette absence illimitée qu'on nomme l'espace », ainsi que dit Michel Schneider dans Un rêve de pierre, le radeau de la Méduse (Seuil, I991) qu'elles sont plus évanescentes, elliptiques là où le filé dû à la vitesse gomme les détails. L'ellipse, dans le même temps qu'elle est une épuration du visible est une intensification du vécu. Elle invite le spectateur à imaginer l'état de la photographe faisant ces photographies, sa lassitude, peut-être, d'être interminablement emportée par le train infatigable, son exaltation, vraisemblablement, d'être en un lieu de démesure.

A la dernière image de Taklamakan, dans la barrière montagneuse qui s'oppose à ce que le regard aille se perdre dans des lointains comme il en va d'ordinaire en image, paraît une faille, un décrochement, l'ouverture d'une vallée pour l'instant cachée au regard, mais que l'avancée du train fera découvrir. Sur cette espérance s'achève cette première partie du livre.

——

La deuxième, Loess, en effet donne à voir une vallée, ou un vallon, sinuant entre des pentes raides bordées en bas d'arbres ou de buissons. Le point de vue a changé, on observe de haut, et le mouvement d'entraînement a cessé, on voit le vallon par trois fois, dont deux fois à l'identique : stase, figement du regard qui s'intériorise, qui s'ouvre sur un autre espace qui n'est plus le décor incessant d'une expérience vécue, mais celui du rêve qui fait voyager à travers des lieux qui, d'abord, semblent se créer à partir de la condensation locale du gris impondérable de la photographie, s'inventer de proche en proche en fonction de ses variations de densité, qui s'organisent sous le regard pour satisfaire « le plaisir figuratif de la circonstance », que Baudelaire affirme dans Le peintre de la vie moderne, être ce par quoi, pour quoi, la peinture, et plus largement l'image, peut être source de délectation.

Un autre voyage commence alors qui est voyage dans l'imaginaire. De photographie en photographie, l'oeil et l'esprit sont conduits, par reprise de l'une à l'autre d'une même configuration, seuil rocheux, pâle tracé d'un chemin, chute rapide de terrain vers une rivière étroite, ou par simple continuation du paysage montagneux dans lequel on se trouve maintenant alors que précédemment on ne voyait les montagnes que de loin. De Taklamakan à Loess on est passé de l'autre côté du miroir. Un lac encaissé apparaît, dont la surface immobile, comme le fond uni du vallon d'abord aperçu, attire le regard, le retient le temps de trois images dont deux identiques encore, pause méditative dans l'errance dans ces lieux insituables avant que le paysage ne se perde dans une brume oublieuse ou que le regard ne s'arrête au bord d'abîmes inaccessibles, double métaphore de la mise à distance du réel, de sa transmutation en occasion de rêverie lors de sa ressaisie mémorielle et de sa reconsidération imaginaire. Loess est l'allégorie de l'usage onirique de la photographie.

——

Dans la dernière partie, Ajusco, le réel reprend le dessus, indubitablement : dans presque toutes les photographies se reconnaissent des arbres, symboles de la poussée du réel, justement. Cependant dans deux images on ne peut reconnaître la présence d'arbres que par relation contextuelle avec les autres de la série : sur l'une on ne voit sur un fond gris très clair, ouaté, que des précipitations de gris-noirs ; sur l'autre qu'une zone sombre, comme un frottis, traversant en biais l'image. C'est alors l'espace qui semble le sujet de la photographie. Or dans les photographies où les arbres sont immédiatement reconnaissables, quoique changés par un usage réfléchi du flou en ombres fuligineuses, ils sont soit établis au premier plan faisant valoir, selon une recette efficace empruntée à la peinture, l'espace situé au-delà de leur présence, soit éparpillés sur toute la surface de l'image, faisant à nouveau valoir par contraste, dans leurs intervalles, l'étendue. Le vrai sujet de ces photographies est donc l'espace, l'étendue du monde saisie en image, ce milieu que l'on appelle aussi volontiers le vide, qui en fait est plein d'air et de lumière.

——

Ainsi les véritables sujets des photographies d'Ariadne Breton-Hourcq sont l'état d'esprit d'une voyageuse en pays lointain, le mouvement de la rêverie, l'espace

immatériel — l'en deçà et l'au-delà des images, et le large du monde — autant d'infigurables qu'elles donnent cependant à connaître. Par cette subtilisation de la pratique de la photographie, le fait que ce qui du monde paraît dans les clichés n'est plus le tout du représenté ou n'est que l'occasion de désigner autre chose, l'image s'affirme comme une réalité propre, indépendamment de ce qui a été photographié. Dans une photographie de Taklamakan la terre se fait bronze tandis que la montagne paraît légère comme de la mousse ; le paysage devient irréel. Une autre, dans Loess, est d'un gris si généralement lumineux que toutes choses paraissent situées sur le même plan et que les formes à peine distinctes des parties du paysage se conjoignent sur sa surface comme les pans colorés d'un tableau de Poliakoff. Dans Ajusco, l'image “ouatée“, dont le référent n'est plus reconnaissable, attache par ses effets illusoires de matière dans laquelle des taches noires éparses semblent s'enfoncer. Cependant Ariadne Breton-Hourcq ne cherche pas à outrepasser la représentation : ces images, parce que faisant partie, chacune, d'une séquence, gardent contextuellement leur fonction documentaire et participent activement à la fugue photographique que la photographe compose. Mais leur irréalisme met particulièrement en évidence le fait que les photographies ne donnent à voir le monde que tel que choisit de le montrer leur auteur, et dans la mesure où il le veut. Assurément Ariadne Breton-Hourcq fait oeuvre d'auteur et, dès lors, il importe peu qu'elle ait photographié la Chine, la Patagonie ou l'Exopotamie. Compte seulement qu'elle ait inventé — aux deux sens du mot, trouver et imaginer — des images qui intéressent par leur singularité.

*****

Texte de Jean-Claude Lemagny

in "Tracés", graphiste Fanette Mellier, édition Marraine Ginette, 2008

La vue est une modification du sens du toucher, devenu sensible à la lumière. L'oeil tâte à distance. De même la photographie ne se fait que par l'intercession de la lumière. Comme la gravure elle fournit des épreuves, mais ces épreuves ne sont pas des empreintes. En gravure le cuivre ou la pierre foule le papier, dans un baiser violent; en photographie l'image ne peut apparaître que par l'espace de clarté qui sépare l'objet de la rétine sensible.

C'est là, dans cette étendue, que la photographie trouve l'occasion de devenir un art. C'est là que peut avoir lieu cette liberté dont tout art a nécessairement besoin. L'objet sera enregistré tel qu'il est, par un effet de la nature, mais l'espace qui le sépare de son image ne peut être que l'enjeu d'une décision humaine. La troisième dimension n'est rendue que par l'arbitraire d'un parti, assumé parmi d'autres possibles. Le photographe ne peut faire autrement que de décider d'un angle et d'une distance. Il peut choisir l'objet, il peut choisir une lumière, à condition qu'ils soient déjà là, offerts; l'espace, lui, est à chaque fois voulu.

Or cet intermédiaire transparent, lieu des constructions mentales de la pers- pective, ne l'est jamais totalement. Pratiquement le photographe doit tenir compte des brouillards ou des ombres qui errent sur le trajet. Et s'il est transparent, comme dans les photographies de l'Ouest américain par Ansel Adams, c'est au fond un choix parmi d'autres, lorsque ce cristal même devient un instrument du lyrisme de l'auteur. Les photographies d'Ariadne Breton-Hourcq se donnent moins comme l'effet d'un rayonnement que d'une caresse. Ce milieu où se meut la pensée du pho- tographe n'est pas, à l'éprouver, seulement une abstraction. Il porte en lui une qualité charnelle. Il n'est pas que géométrie et vue de l'esprit. Cette coupure logique entre l'étendue cartésienne et la matière dure des choses est ici trans- cendée par un regard poétique. La masse des montagnes et l'horizontale des plaines expriment à la fois l'espace et la matière, fondues dans une même douceur.

Et nous sommes rappelés à ce toucher qui est, à la fin du compte, toute photo- graphie. Un toucher doux, intimement vibrant, en qui se manifestent à la fois la masse du réel et le vide de la distance. Ces gris très fins n'évoquent plus une lumière percutante et dure mais le frottement léger du fusain sur le grain du papier. Ici la photographie ne se révèle pas comme soeur de la gravure mais comme celle du dessin, tel celui de Seurat.

Nulle trahison envers la nature authentique de la photographie. Tout n'est ici que lumière et grain sur du papier. Mais face aux paysages immenses et glacés de l'Asie centrale l'artiste a choisi la sensibilité, celle offerte par l'argent délicat qui constitue le corps de la photographie.

*****

Brice Matthieussent, Desert Shore

in "Tracés", graphiste Fanette Mellier, édition Marraine Ginette, 2008

La gravure, bien sûr. Le dessin, on y vient. La photographie, malgré tout, comme espace d'inscription dans sa dimension d'infini. Et puis la Chine, l'insolite fadeur de la Chine et de ses reliefs grisés, un indistinct brouillé, des terres désolées, un désert terreux. Sont ici à l'oeuvre les plages vides de la peinture chinoise, ces zones désertées qui toujours requièrent le regard du spectateur pour la parachever dans l'imaginaire, lui accorder sa touche finale et sans cesse provisoire. Un délavé qui ôte de la matière au lieu d'en ajouter. Une image précaire, qui se donne presque à regret, dans le retrait des signes et l'avènement du vide comme motif central. Contre la sémiologie, contre le trop-plein, aménager, dégager une absence, écarter le sens comme on écarte un importun, creuser l'image pour y libérer un désert de pensée, bannir jusqu'à la présence du paysage afin de laisser advenir le néant de l'espace, une géologie floue, un sable dont le grain se confond avec celui de la photographie. Retrouver un temps d'avant le temps ainsi qu'une vitesse de déplacement, un espace-temps qui dilue l'espace et annihile le temps.

Dépôts de loess, traces de crayon sur le papier : c'est un matériau impalpable et granuleux, brassé, transporté, lâché par le vent en strates successives, en fines couches superposées selon des densités variables, comme des fibres musculaires, des amas de chair, un réseau de nerfs ou de veinules, tombés du ciel. L'organique paysager modifie l'échelle de la photographie, nous fait basculer vers l'intimité visuelle d'un corps opéré, des structures cellulaires juxtaposées, des organes observés d'un regard non plus scientifique et prédateur, mais sensible à la déclinaison des gris texturés, un regard qui voudrait toucher, caresser ce qu'il voit.

Pourtant, en un mouvement inverse, ces images disent l'impossibilité de tout contact, de toute approche, elles disent la distance infranchissable, la disparition inéluctable malgré les prises de vue rapprochées dans le temps : le monde fuit. Aussitôt constitué et saisi par l'appareil, le paysage se défait, s'éloigne sans espoir de retour, englouti par le passé, par la vitesse, par l'irruption d'un nouvel espace. Mieux, ou pire, ces visions fugaces se dissolvent dans l'oubli et la photographie mime, ou plutôt redouble, cet effritement de la mémoire, notre incapacité à retrouver le temps perdu, l'ailleurs absent, fût-il privé de toute présence humaine. Seule nous sauve alors du désenchantement la persistance ténue, spectrale, de ces vestiges visuels, comme les images fantomatiques de la photographie spirite où derrière le cercle des adeptes aux yeux clos nous croyons reconnaître le visage de Napoléon ou celui de Victor Hugo qui plane dans l'obscurité d'un salon désuet.

Le dénuement et la fadeur, le dégradé et le peu d'indices induisent nos yeux voraces et grand ouverts à identifier ici non pas quelque célébrité paysagère – ah oui, la grande muraille ; tiens, la cité interdite – mais plus modestement un arbre, un lac, une vallée, une chaîne de montagnes. On trouvera, de ces objets banals, des diptyques proposant de légères variations de cadrage et de point de vue. Ces images presque stéréoscopiques, loin de nous offrir le réalisme fallacieux de la troisième dimension, suggèrent simplement le voyage, le déplacement, le décalage et la tentation de l'image- mouvement. La photographie se voit ici chargée d'une mission paradoxale : ni témoigner d'une quelconque stabilité du monde, ni pointer des coexistences temporelles, un patchwork d'aménagements contradictoires du territoire, mais plutôt affirmer avec légèreté – au bord de l'extinction de voix, à la lisière du vide et de l'inexistence – la vanité de toute saisie, la transformation incessante de l'objet regardé et du regard lui-même, un devenir-monde semblable au loess qui voyage dans le vent et dont les particules versatiles, tantôt denses et tantôt dilatées, engendrent les formes éphémères et véloces d'une nuée d'étourneaux. Ces variations, qui définissent aussi les densités des sels d'argent sur la pellicule ou le papier photosensible, fourmillent à l'intérieur de chacune de ces images, d'une zone de gris à l'espace mitoyen, et c'est un lavis que nous voyons, une gradation dans la dilution de l'encre, un épiderme liquide, humide, une pellicule plus ou moins moite qui imprègne et définit jusqu'à l'aridité du désert. Soudain, le sable stérile, les montagnes nues, les étendues semées d'une maigre végétation se retrouvent gorgés d'eau, uniformément constitués d'une matière diluée, couverts d'un improbable voile aqueux dont les densités variables définissent une substance organique, un corps fragmentaire effleuré par notre regard. Ce sont des variations subtiles, de légers accents, une partition, des gammes, une petite musique de l'image : désert shore.

| |

|

| | |

|

|

|